https://www.carnot-tsn.fr/wp-content/uploads/2025/09/robot-ehpad.png

495

827

India Senouci

https://www.carnot-tsn.fr/wp-content/uploads/2021/09/logo-carnot-tsn.png

India Senouci2025-09-09 12:37:412025-09-09 14:47:52Comment la robotique sociale peut-elle améliorer la vie en EHPAD ?

https://www.carnot-tsn.fr/wp-content/uploads/2025/09/robot-ehpad.png

495

827

India Senouci

https://www.carnot-tsn.fr/wp-content/uploads/2021/09/logo-carnot-tsn.png

India Senouci2025-09-09 12:37:412025-09-09 14:47:52Comment la robotique sociale peut-elle améliorer la vie en EHPAD ?Comment la robotique sociale peut-elle améliorer la vie en EHPAD ?

9 septembre 2025 • Big Data & IA - Réseaux & IoT - Santé numérique

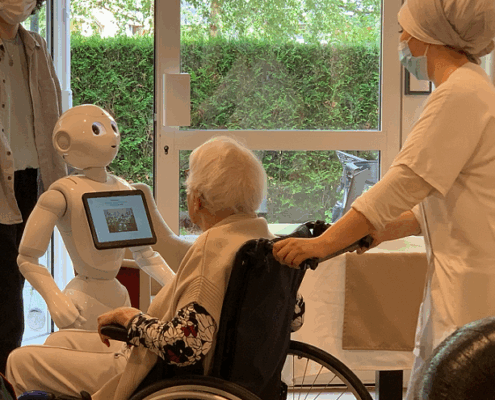

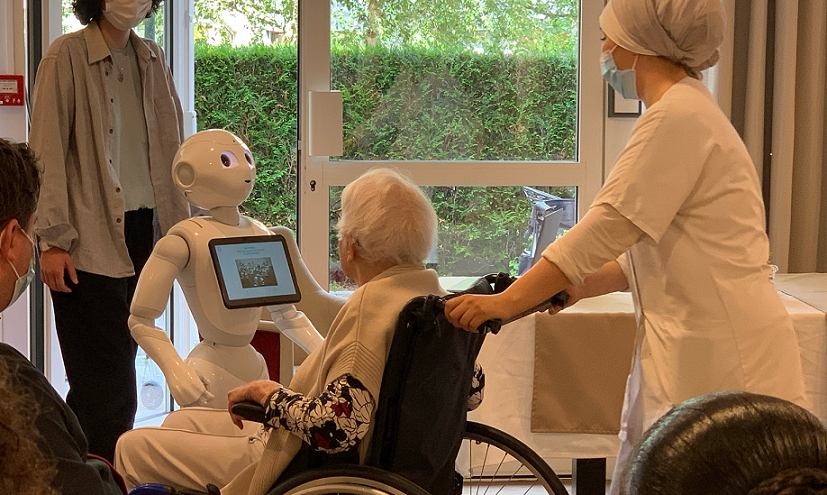

Dans quelle mesure les robots sociaux constituent-ils des éléments de réponse aux enjeux du vieillissement en EHPAD ? Quel est l’impact de l’intégration de tels outils auprès des résidents, de leurs familles et du personnel soignant ? Ces questions figuraient au cœur d’une thèse réalisée dans le cadre du Robotics by Design Lab, soutenu par l’institut Carnot Télécom & Société numérique, en partenariat avec l’entreprise Clariane et l’Université de Nîmes.

D’après les prévisions de l’Insee, la part de la population française âgée de 65 ans ou plus pourrait atteindre, voire dépasser, les 30 % d’ici à 2070, contre environ 20 % aujourd’hui et 13 % en 1970. Cette transition démographique, qui s’accompagne d’une croissance du nombre d’individus en perte d’autonomie, entraîne inévitablement une augmentation de la demande d’hébergement en EHPAD. Des établissements qui souffrent toutefois de difficultés de recrutement, notamment en raison d’un manque d’attractivité pour les métiers du grand âge et d’une image quelquefois mise à mal, en particulier au moment de la crise sanitaire du covid.

Dans ce contexte, l’entreprise Clariane (anciennement Korian), spécialiste du soin, de la santé et de l’hospitalité des personnes fragiles, souhaitait savoir si et comment la technologie pouvait venir en aide au personnel soignant de ses établissements. Elle s’intéressait plus précisément aux robots sociaux – capables de communiquer et d’interagir avec des humains – et à leurs potentiels bénéfices à la fois sur le quotidien des résidents d’EHPAD et sur la qualité de vie au travail de ses équipes.

L’écologie du vieillissement en EHPAD

Ce questionnement s’est concrétisé sous la forme d’une thèse CIFRE conduite par Nawelle Zaidi de 2020 à 2024 – en pleine période de pandémie. Les travaux de la doctorante associaient Clariane, le laboratoire d’innovation Projekt de l’Université de Nîmes et Strate École de Design, dans le cadre du Robotics by Design Lab, initiative soutenue par l’institut Carnot TSN. « Du côté de la recherche, nos interrogations étaient plus larges », complète Nawelle Zaidi, aujourd’hui chercheuse post-doctorante en design à Strate École de Design. « Il était question d’étudier l’environnement de l’EHPAD dans son ensemble et de comprendre les impacts potentiels de l’intégration de robots sociaux au sein de cet écosystème. Quelles nouvelles relations pouvaient s’établir ? Comment les rôles de chacun, notamment du personnel soignant, étaient-ils susceptibles d’évoluer ? Quels seraient les usages souhaitables ou non ? »

La thèse a donc commencé par une observation de la vie quotidienne des EHPAD, sans robot. L’objectif était de mieux comprendre l’écosystème afin de le modéliser sous la forme d’une écologie – au sens de l’étude des relations entre les individus et leur environnement – du vieillissement au sein de ces établissements. « Il s’agit de considérer toutes les composantes humaines – résidents, familles, personnel –, les produits – objets, technologies, mobilier… – et le lieu dans lequel ils évoluent, et d’analyser leurs interactions », détaille Nawelle Zaidi. Un travail préliminaire indispensable avant d’analyser les changements induits par l’ajout de robots sociaux.

Les multiples freins à l’adoption des robots en EHPAD

L’équipe de recherche a en effet intégré, au sein de sept établissements, six robots différents, développés par plusieurs acteurs du marché de la robotique. Chacun répondait plus ou moins à cinq usages préalablement identifiés : information, animation et vie sociale, soin et assistance à la mobilité, sécurité des personnes et aide au personnel soignant. Il s’agissait alors de comprendre comment l’écologie du vieillissement en EHPAD était affectée par l’arrivée d’un tel outil et d’observer les usages que les individus projetaient sur ces robots sociaux.

Ces expérimentations ont permis de confirmer le constat d’une adoption limitée des assistants robotiques, déjà documenté dans la littérature scientifique et qui s’explique par plusieurs facteurs. Premièrement, les solutions employées sont génériques : elles n’ont pas été produites pour un usage spécifique en EHPAD, ce qui rend leur adaptation difficile. De plus, elles se heurtent à des difficultés techniques, comme une connectivité restreinte dans l’établissement ou la nécessité d’évoluer au sein d’un environnement changeant.

Cependant, l’écueil le plus élevé réside certainement dans leur acceptabilité. « Les imaginaires associés aux robots, issus notamment de la science-fiction, renvoient souvent une image négative du robot, perçu comme froid, inhumain, voire potentiellement dangereux », souligne Nawelle Zaidi. « Or, le soin aux personnes véhicule des valeurs diamétralement opposées : construction d’une relation avec l’individu, approche humaine, émotions… De même, pour le personnel soignant, les robots peuvent être perçus comme une menace susceptible de les remplacer ». A ces considérations s’ajoutent des questions éthiques, à plus forte raison auprès de populations fragiles. En effet, les robots sociaux peuvent favoriser l’apparition d’un lien émotionnel avec leurs utilisateurs, ce qui peut créer une confusion chez des personnes atteintes de troubles cognitifs. Dès lors, faut-il les laisser croire à cette projection erronée ou leur rappeler son caractère fictif, au nom de la vérité ?

Design participatif et spéculatif

Afin d’améliorer l’adoption des robots, la chercheuse a organisé des ateliers de codesign. L’idée était d’impliquer diverses parties prenantes pour comprendre comment les produits robotiques pourraient mieux s’intégrer dans l’écologie du vieillissement en EHPAD. « Nous avons alors rapidement noté que l’imagination des participants paraissait biaisée », indique Nawelle Zaidi. « Les usages qu’ils envisageaient restaient en effet cantonnés à ce que l’on retrouve généralement dans la science-fiction ou à ceux véhiculés par les robots présentés et promus par leurs fabricants. De plus, les usagers d’EHPAD positionnaient toujours les robots en compétition avec des éléments existants – des produits ou des membres du personnel –, au lieu de leur trouver une utilité totalement nouvelle. »

Pour ouvrir le champ des possibles, l’équipe de recherche s’est alors tournée vers une méthodologie de design spéculatif. « L’objectif de cette approche est de faire tomber les barrières et d’encourager la créativité des participants », explique la chercheuse. « Il ne s’agit plus seulement d’imaginer comment les robots actuels peuvent répondre aux besoins présents, mais aussi d’envisager les futurs possibles de la robotique, en allant au-delà des futurs probables, afin de provoquer des discussions, des débats. En somme, la démarche se rapproche de la science-fiction, mais en s’appuyant moins sur des narrations écrites que sur des propositions de design, comme des prototypes tangibles permettant des expériences immersives. » Cette méthode a d’abord été appliquée sous la forme d’ateliers participatifs impliquant, pour enrichir les échanges, une grande variété de populations : résidents d’EHPAD, familles, personnel soignant, collaborateurs du siège de Clariane, ou encore étudiants en design.

Les propositions recueillies ont ensuite été retravaillées afin de les intégrer dans un format original : un documentaire fictif, faisant figurer des objets diégétiques (c’est-à-dire appartenant spécifiquement au monde fictif qu’ils participent à caractériser) comme un prototype de robot non humanoïde, la une d’un journal de robotique, ou encore un site web gouvernemental promouvant l’usage de ces robots. « Nous avons interviewé différents acteurs en leur demandant de se projeter dans un futur imaginé à partir des idées recueillies lors des ateliers », décrit Nawelle Zaidi. « Ainsi, résidents d’EHPAD, familles, personnel soignant et membres de l’équipe d’innovation digitale de Clariane étaient invités à raconter leur quotidien dans cet environnement fictif, peuplé de robots potentiellement capables de tout faire. » Cette projection permettait donc d’imaginer l’influence qu’un tel contexte imaginaire pourrait exercer sur l’écologie du vieillissement en EHPAD, tout en s’appuyant sur des témoignages ancrés dans la réalité actuelle de ces établissements.

Sortir d’une vision technocentrique

Cette approche inhabituelle a reçu l’adhésion des participants en raison de son caractère ludique, encourageant ces derniers à libérer leur imagination. En ce sens, la thèse de Nawelle Zaidi a confirmé l’intérêt d’adopter de nouvelles méthodologies de design pour l’innovation. « L’étape suivante serait de montrer le documentaire fictif à d’autres publics, par exemple à des décideurs chez Clariane ou à des industriels de la robotique », ajoute la chercheuse. « Nous pourrions même ne pas indiquer immédiatement qu’il s’agit d’une fiction, afin de susciter davantage de débats et de pousser à la réflexion quant au design de dispositifs véritablement adaptés au terrain. »

Les travaux entrepris ont également mis en lumière l’importance capitale de l’approche participative dans le design de produits technologiques destinés aux EHPAD. Il apparaît en effet essentiel d’impliquer toutes les parties prenantes – les résidents, le personnel soignant, ainsi que les familles –, et ce, bien avant d’envisager de recourir à une quelconque technologie. « On ne peut pas parachuter un robot dans un EHPAD, adapter un peu son fonctionnement et espérer résoudre tous les problèmes de cette façon », insiste Nawelle Zaidi. « Il faut d’abord comprendre l’écologie à laquelle on s’adresse, ici celle du vieillissement en EHPAD, avant d’imaginer les solutions les plus adaptées, qui ne correspondent pas nécessairement à celles déjà développées. Il ne s’agit donc pas seulement de recueillir les besoins des individus concernés, mais aussi de coconstruire avec eux. Ce n’est qu’à cette condition que l’on peut aboutir à des produits favorisant réellement le mieux vieillir et jouissant d’une meilleure – mais probablement pas totale – acceptabilité. »